ここでは塗装工事の見積書に出てくる専門用語をやさしく解説、工事にまつわるポイントにも触れたいと思います。

足場架払いネット養生共 (あしばかけばらいネットようじょうとも)

工事の始めに足場を架け、飛散防止ネットを張り、工事終了後に足場を解体するところまでを含みます。

塗装作業をするためと、高圧洗浄の際の水や塗料の飛散を防止するためにパイプ等で足場を組み、周囲にネットを張ります。

通常2階屋だと高さ6m、屋根の塗装をするときは、塗料の飛散防止のため屋根の高さに合わせて高さ7m以上の足場が必要になります。

足場の値段は足場の架けにくさによって変動します。足場を積んだトラックから家までの距離が長い場合、家の周囲が狭く歩きにくい場合、家の形が複雑な場合などは架けにくいと云えます。長方形の家は架けやすい家です。

足場の種類

一般的に使われる足場に単管足場、ビケ足場、ビティ足場があります。

ビケ足場

クサビ式足場 1979年㈱大三機工商会が国内初めてのクサビ式足場を開発した際、建築現場を「美しい型で表現する」ということでビケ足場と名付けたそうです。

ビティ足場

鋼製枠組み足場 ビティとは考案者のデビット・イー・ビティの名前からとったそうです。

それでは、それぞれの足場の特徴を写真でご説明します。

ビケ足場

ビケ足場の組み立て風景

ビケ足場の柱になるパイプ

柱の差込口にクサビを挿入することにより連結します。ハンマーで上からたたけばしっかり固定され、逆に引き抜く際は下からたたきます。

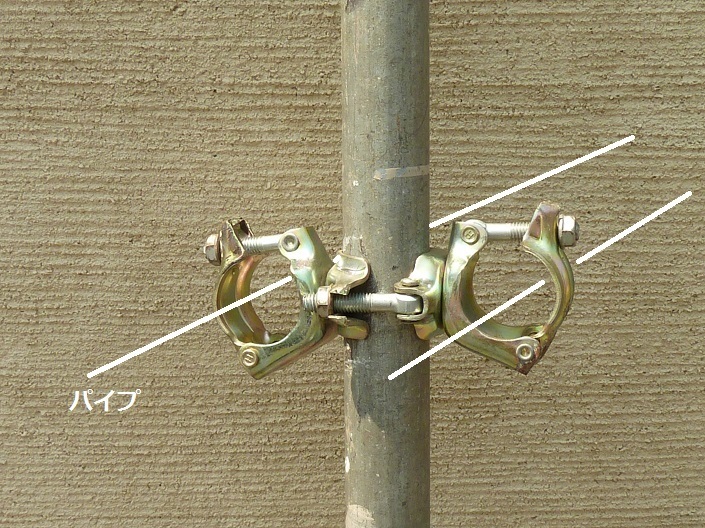

単管足場

単管足場の連結部品(3連クランプ) ネジで単管パイプに締め付けますから取付け位置が決まったビケ足場と違い取付け位置は自由になります。 また首が回転するのはパイプを斜めに固定する場合があるからです。

単管足場の連結部品(2連クランプ) 首が回転するタイプもあります。

パイプとパイプをまっすぐつなぐ ジョイント ネジを締めると外側に広がりパイプを内側からしっかり固定します。

柱1本に横パイプが2本平行に固定され、上に乗った時に足元が安定します。

高圧洗浄

高圧洗浄機で水に圧力をかけ、外壁などのホコリを洗い落として塗料の密着をよくします。したがってただ水で壁を濡らすだけでなく、しつかり洗い落とす必要があります。ただし古い木造住宅の場合、水をかけ過ぎると窓廻りから水が侵入することがあるので要注意です。 またマンションなどでも電気BOX 、設備類に水をかけ過ぎると停電を引き起こすことがあります。屋根や外壁の藻・コケは殺菌力のある洗剤で手洗いしておきます。

北側外壁 弾性リシン吹付面にグリーンの藻が生えている。

日当たりが悪く、しかも弾性リシンが吹付けしてある外壁に、藻が生えているのをたまに見かけます。

高圧洗浄で電話が止まってしまった

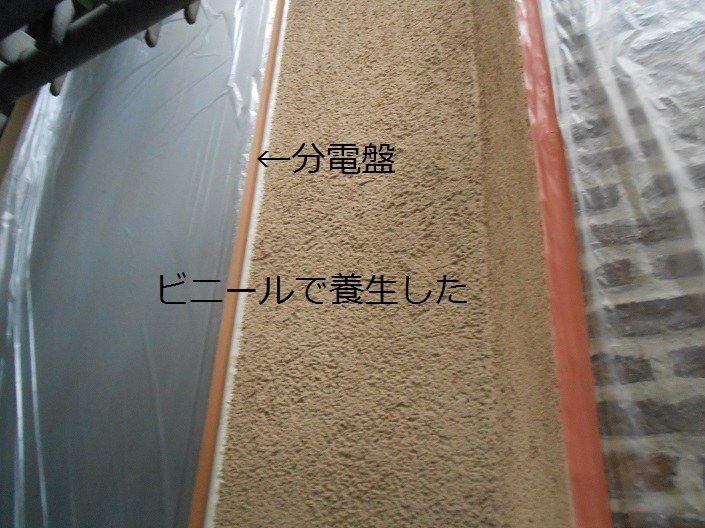

この写真の場合、高圧洗浄する前に分電盤をビニールで養生したのでまさか高圧洗浄で電話が止まるとは予想していませんでした。

しかし、用心したにもかかわらず、高圧洗浄したら電話が使えなくなってしまいました。そこで急きょ電話工事屋さんに来てもらい復旧しましたが、原因を尋ねると、湿気だそうです。分電盤の扉を養生するだけでなく、内部の湿気に弱い部品は袋に入れて密封する必要があるとのことです。

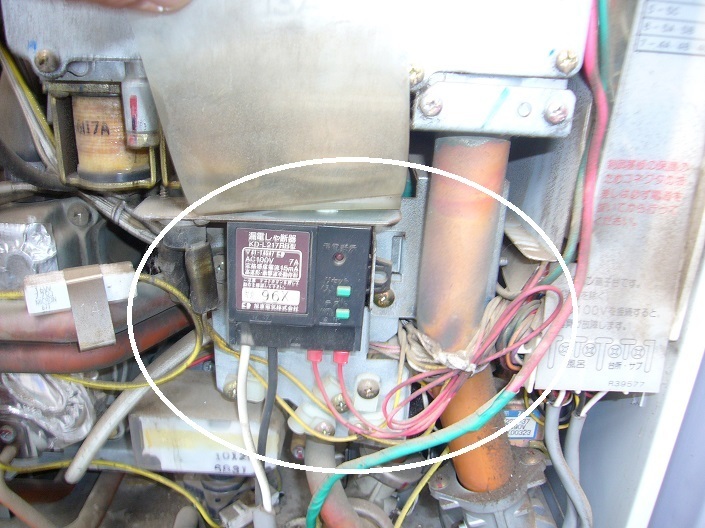

高圧洗浄でガス給湯器が故障した

ガス給湯器の内部、電気系統は水に弱いそうです。

排気口から水が入ると内部の電子基板が濡れて故障します。高圧洗浄当日はガス給湯器を使用しないでいただき、排気口を養生できればいいのですがお住まいの建物だと難しい面があります。

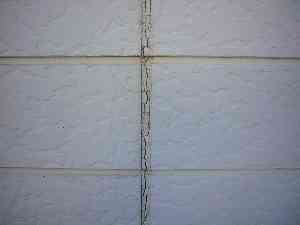

クラック コーキング

外壁のクラック(キレツ)は雨漏りの原因になります。そこで塗装する前の処理として外壁のクラックをウレタンまたは変成シリコンのコーキング材で埋めておきます。細いクラックは下塗りをした時に埋まりますが、大き目のクラックは予め埋めておく必要があります。

但しコーキング材をたくさん塗り付ければよいと言うものではなく、あまり使いすぎるとその部分が上塗りした後に目立つようになってしまいます。

またコーキング材は、「ノンブリードタイプ」と表示されたものを使えば上塗りの変色を抑えることが出来ます。

キレツを修理したコーキングにより上塗りが変色した例

キレツをコーキング

養生 (ようじょう)

塗装する準備として塗料が着いては困るところ、例えば窓、床などをビニールで覆います。塗装をキレイに仕上げるためには養生をキチットすることが大切です。塗料のはみ出しが見えると全体の仕上りが悪くなります。また窓の養生をするときは、室内の換気に配慮しておかなければなりません。建物全部をいっぺんに養生せずに分割して養生するのが安全です。窓を目張りした状態になるので室内で石油ストーブ等を使用する冬は酸欠を起こすことがあるからです。

それから、今はどこの家でもインターネット回線の引き込みがあります。特に光ファイバーケーブルの場合は、線が細い上に、直角に曲げると折れてしまいインターネットの接続が出来なくなってしまいます。そこで養生する際に十分気を付けなければなりません。

マンション廊下 養生して壁に微弾性フィラーを下塗りしました。

窓を養生してサイディングに透明の溶剤型プライマー(シーラー)を下塗りしています。プライマー(シーラー)は 微弾性フィラーと違い、下地に浸透して強固な下地を作り、上塗りとの密着を良くします。微弾性フィラーのような厚みは付きません。

プライマー下塗り または シーラー下塗り

プライマーとシーラーは通常同じものとして使われています。プライマーはプライマリー(primary 最初の、基本の)から来た言葉で,シーラーはシール(seal しっかり封をするもの)から来たそうです。特に区別するとすれば、プライマーは金属表面などの吸い込みのないものに塗料の密着を良くするために塗る下塗り材、

シーラーはコンクリート面など吸い込みのあるものに、吸い込み止めとして使うもの、または浸透して弱い下地を固めて強固にする下塗り材を指します。

シーラーには水性系と溶剤系(シンナー系)のものがあります。またそれぞれに透明、乳白色(ホワイトシーラー)のシーラーがあります。 ホワイトシーラーは上塗りが明るく透けやすい色、例えばうすいアイボリー色などの場合に、透け防止として使います。

窓廻り目地(めじ)シール撤去、打直し サイディング ジョイント目地シール撤去、打直し

窓まわりシールの劣化の状態、硬くなってひび割れている。

この家の場合実際に窓の内側に雨漏りしています。

サイディングのジョイント(接続部)シールの劣化

窓の廻りやサイディングの板のつなぎには、雨が入らないようにウレタンなどでシールがしてあります。シールは古くなると硬くなってひび割れしたり、両サイドに隙間が出来て雨が浸み込むよう になります。そこで古いシールを取り去り、密着を良くするためプライマーを下塗りした上で、もう 一度シールし直します。

但し古いシールを撤去すると返って雨が入る心配があるときは、古いシールの上から新しいシールをすることもあります。

微弾性フィラー下塗り(びだんせいフィラーしたぬり)

微弾性フィラーは旧い塗装面の上に使用する、どろっとした粘度のある白い下塗り材です。塗装表面にある細かなひび割れ、巣穴を1回塗りでカバーできるすぐれもの。これ一つで下地調整、下塗り、中塗りの機能があります。

微弾性で僅かに弾力性があります。しかし弾性塗料のような、乾いた塗膜を両手で引っ張るとゴムのように伸びる程の弾力性はありません。

また微弾性フィラーは、旧い塗装面の上に使用するもので、新しいモルタル面の上に使用する場合は,一度水性シーラーを下塗りしてから微弾性フィラーを塗ります。これは、モルタル施工時に水と十分反応せずにモルタル表面に残った粉っぽさにより微弾性フィラーの付着が悪くなるという理由からです。

エスケー化研では微弾性サーフェーサー と表示しています。

このように粘度があります。使用する際は、塗りやすくするため適量の水を加えます。

プラスチック板の上に流してみました。希釈する前はこのようにドロッとしたものです。

ALCの板と板の間をシールし直し、旧い塗装面の上に微弾性フィラーを下塗りしています。

微弾性フィラーは、微弾性があるのでキレツをカバーし、防水性もあります。現在外壁の塗替え時に一般的に使用されています。

右側 旧塗装面 左側 微弾性フィラー下塗り中

写真のように旧塗装面の模様は少し浅くなった感じで残ります。

微弾性フィラーとシーラーの違い

同じ下塗り材であるシーラーとの違いは、微弾性フィラーにはシーラーのような浸透して弱い下地を固める性質がない点です。ですから旧い塗装面が弱くなっていればその部分をはがすなどして、それからシーラーを塗り下地を強固にして、その上に微弾性フィラーを塗ることになります。

| 「雨漏りの原因と修理方法」を実例写真でご説明しています。 こちらもぜひご覧ください。 雨漏りの原因は こちら

外壁屋根塗装サポート室 03−3991−9807 担当 オグリ |

単層弾性塗料上塗り ウレタン上塗り セラミックシリコン上塗り(または 仕上げ と表示)

上塗り塗料には多くの種類がありますが、外壁の塗替え塗料としては上記の3種類が一般的です。単層弾性とセラミックシリコンは弾性塗料ですからキレツの多い壁に使います。単層弾性が一般品、セラミックシリコンは上級品になります。ウレタンは汚れにくく(低汚染性)、雨や日光に強い(耐候性)のが特徴です。また最近は環境対策の立場から水性ウレタン、水性シリコンを使うことも多くなっています。実際に塗る立場から見ても、臭いの少ない性能の良い塗料でこのところよく使っています。

鉄部 サビケレン、サビ止、OP上塗り 又はウレタン塗料上塗り

鉄部というと、キリ除のトタン部分、鉄製の窓格子、フェンス、門扉、鉄階段、鉄手摺、鉄製バルコニーなどがあります。

サビケレンとはサビ落しの道具を使ってサビを取り除くことをいい、再びサビが発生しないようにするために一番大切な作業です。

サビ止塗料塗り サビ止塗料にはシアナミド鉛サビ止塗料、エポキシ樹脂サビ止塗料など多くの種類があります。そして色も赤錆色だけでなくグレーや白のサビ止塗料もあります。例えば上塗りをオフホワイトで仕上げるときは、サビ止も白色を使うと透けることが少なくなります。

OP上塗りはオイルペイント上塗りの略です。SOPは合成樹脂調合ペイントです。

最近雨の当たる外の鉄部には雨、日光に強い(耐候性という)ウレタン樹脂塗料を使うことが一般化しています。

西池中央ビル 鉄骨階段

階段外側を塗るためと、ビル風で塗料が飛散するのを防止するため、外側に足場を架けネットが張ってあります。

エポキシ樹脂サビ止塗料のグレーを塗っています。